Au Sujet de l’Image

Intéressons-nous donc à présent à l’image en tant qu’objet matériel faisant passer du monde en trois dimensions à la surface en deux dimensions du support (mur, papier, photo, écran…).

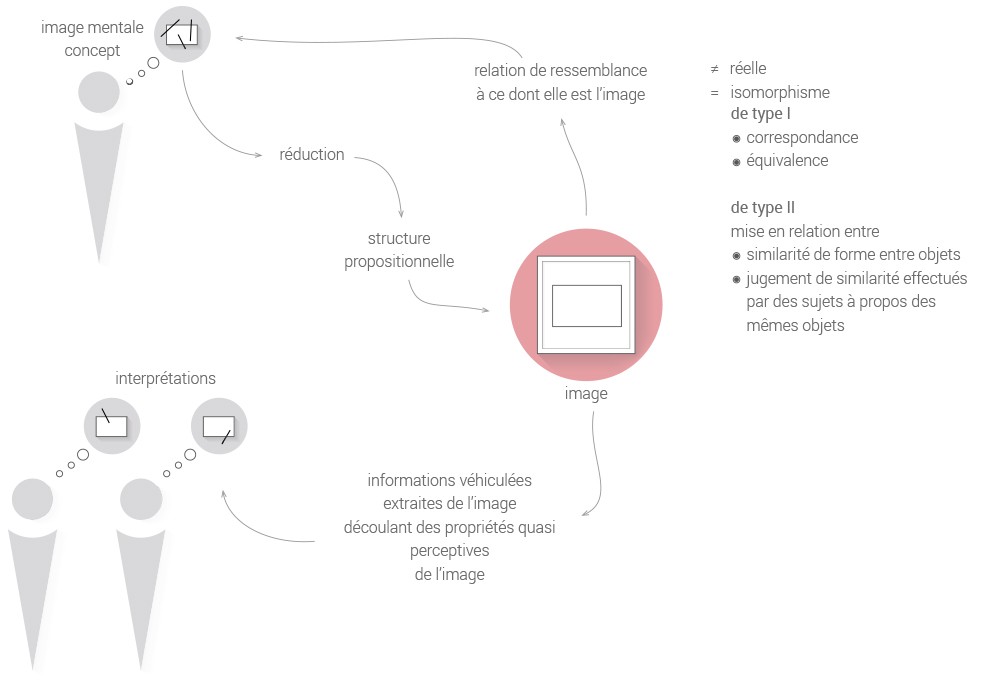

En renvoyant à une représentation visuelle d’un autre objet dont elle est symbole, l’image devient un système de signes rationnels ayant une relation de ressemblance avec l’image mentale de celui qui l’a produite.

Un grand problème apparaît dès que nous ne parlons plus des moyens techniques de représentations se voulant monosémiques et qui sont habituellement utilisés par les architectes (plans, coupes, élévations).

Lorsque nous nous adressons à des interlocuteurs proches du code utilisé, la relation de ressemblance entre l’image communiquée et l’image interprétée est grande.

Au contraire, communiquer de la même manière avec des personnes ne possédant pas les mêmes références devient difficile, voire impossible. La situation s’apparente alors à un dialogue entre personnes parlant des langues différentes.

Pour pouvoir prétendre entamer une communication proposant un minimum d’ambiguïté, l’architecte doit alors user d’un mode de représentation clair en trouvant une forme de code simple et efficace.

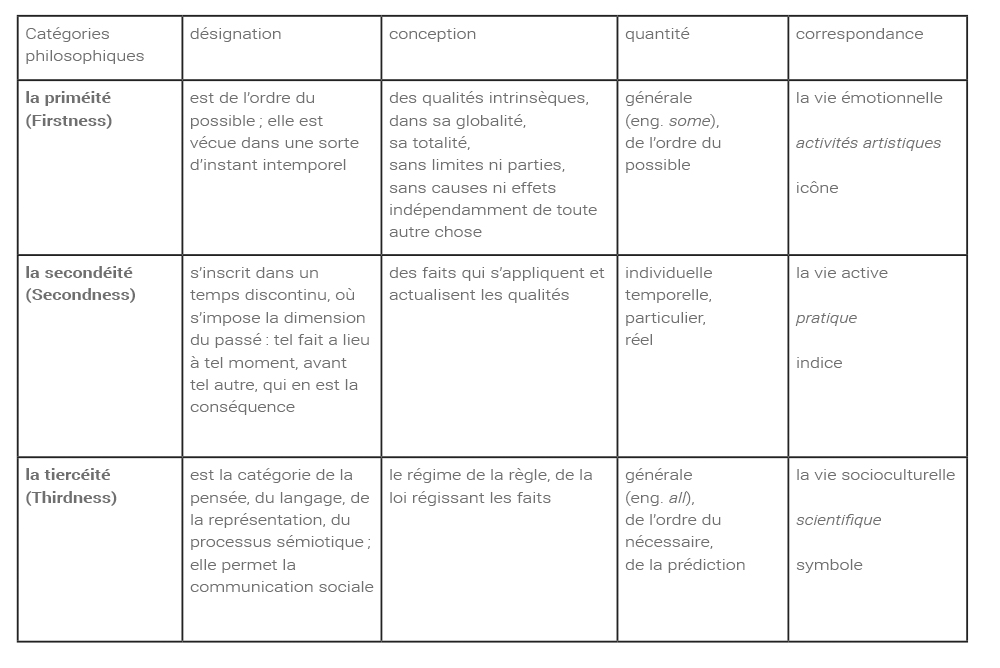

Afin de comprendre ce que cela implique, nous pouvons introduire l’idée selon laquelle il faut connaître le niveau d’interprétation auquel nous sommes en train de soumettre un phénomène. Ce qui nous mène à la pensée pragmatique de Peirce.

Peirce conçoit le pragmatisme comme une méthode pour la clarification d’idées s’appuyant sur l’utilisation de méthodes scientifiques pour résoudre des problèmes philosophiques.

Sa manière de penser nous donne matière à réflexion, car les images auxquelles nous nous intéressons comportent en elles-mêmes une complexité difficilement démontrable du fait qu’elles sont sujettes à la subjectivité et comportent parfois simultanément des aspects des trois caractéristiques de Peirce.

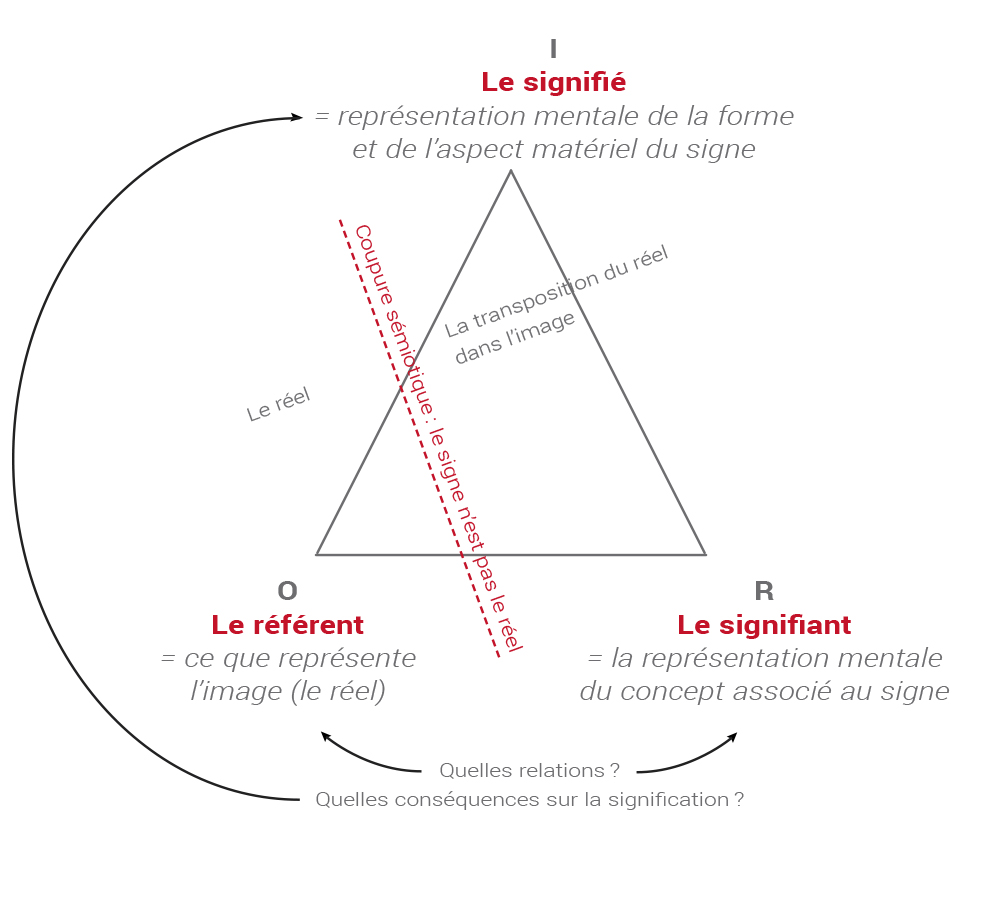

Pour ce faire, Peirce nous permet d’interpréter l’image sous sa forme de processus sémiotique dans un rapport triadique entre :

— un signe ou (R) epresentamen (premier),

— un (O) bjet (second),

— un (I) nterprétant (troisième),

Nous concernant, l’image doit avoir le potentiel d’être comprise de manière universelle pour que nous puissions la considérer comme étant le médium idéal. Elle doit donc être construite et utilisée de manière réfléchie en connaissant les éléments qui la composent. Il nous faut faire un choix de niveau de réflexion si nous souhaitons communiquer simplement.

La base d’une image peut être comprise comme étant « un message sans code, une représentation quasi tautologique du réel, un non-code naturel sur lequel vient alors se greffer le code culturel des connotations». Pour nous, elle n’a alors en l’état que peut d’intérêt. Elle ne contient pas les informations suffisantes pour la communication à laquelle nous tendons.

Pour que l’image devienne un outil de communication efficace, nous allons réfléchir au message que nous souhaitons communiquer et aux différentes manières d’y parvenir. Nous allons travailler avec les différentes opportunités proposées par le médium choisi afin de rendre le message (code) qu’il comporte le plus évocatif possible. Nous allons préconstruire mentalement notre image et la travailler par abstraction (réduction) de certains éléments (par le cadrage, la composition, la lumière, etc) afin de représenter, non pas la vision matérielle de notre environnement, mais l’image mentale codifiée que nous nous en faisons.

« Dirons-nous donc

qu’il y a un regard du dedans,

un troisième œil

qui voit les tableaux

et même les images mentales,

comme on a parlé

d’une troisième oreille

qui saisit les messages du dehors

à travers la rumeur

qu’ils soulèvent en nous ? »

L’image ainsi obtenue offre alors à voir, par ses différents niveaux d’abstraction, une lecture dirigée (signifié ajouté au signifiant), codée, mais laissant place à une polyinterprétation.

Ainsi, ce qui nous intéresse est ce processus de « réduction », voire d’abstraction, entre l’image mentale du concepteur et l’image réalisée.

Comprendre quelles clés de lecture donner aux observants pour que signifiants (éléments présents dans l’image, trace matérielle et concrète) et signifiés (aspect non perceptible de l’image, idées et les concepts véhiculés par les signifiants) puissent être compris efficacement même si nous ne pouvons pas totalement éviter la polysémie graphique.

Il nous semble donc que ce processus en lien avec la technique utilisée va influencer les interprétations des observants.

De cette différence potentielle de représentation naîtra tout aussi facilement une très bonne communication ou une totale incompréhension.

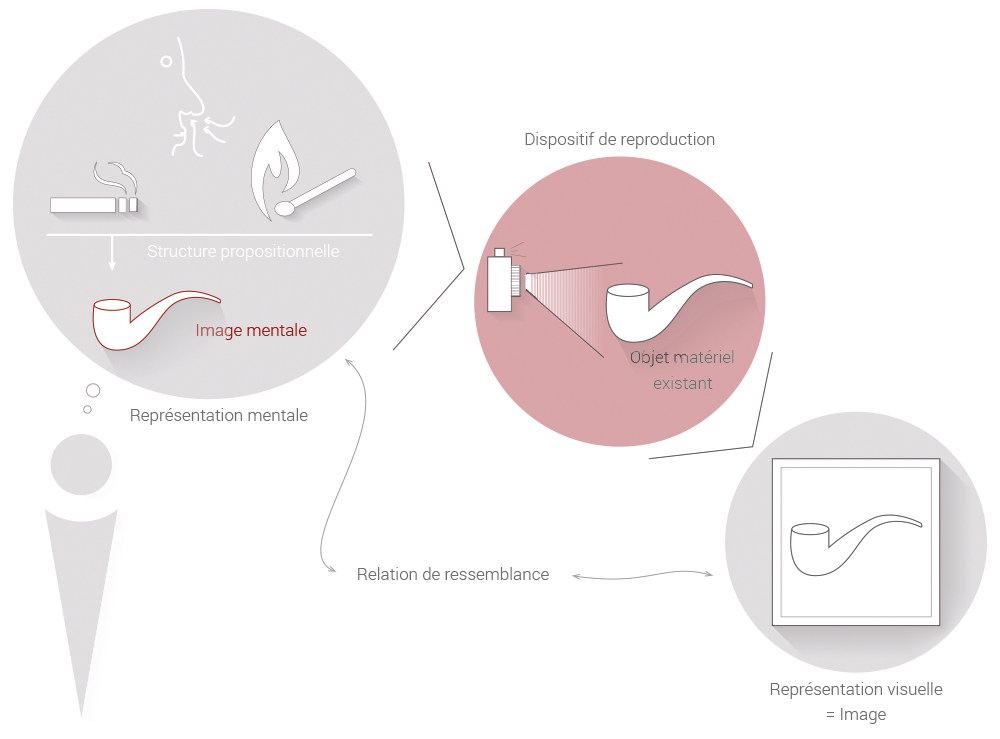

Nous distinguons deux types de conception de l’image, une conception « post » de reproduction et une conception « ante » de production. Même si l’élément essentiel dans les deux cas reste la relation de ressemblance entre l’image obtenue et l’image mentale du concepteur, le processus de conception diffère grandement, impliquant dès lors deux approches différentes.

La conception « post »

Ce mode de conception s’applique pour la mise en place d’une image contenant des symboles d’objets existants matériellement lors de réalisation de l’image. Une structure propositionnelle est alors développée sur la lecture du signifié de ces objets matériellement existants. L’image est ensuite générée par reproduction de ces objets en utilisant un système d’abstraction (de réduction) afin d’augmenter la lecture du signifié.

La conception de cette image « post » demande la mise en place d’un dispositif de reproduction en lien avec la technique utilisée et les objets à représenter.

La conception « ante »

C’est le mode de conception de l’image en architecture. Il s’agit de produire (et non reproduire) une représentation d’éléments n’existant pas encore matériellement. Ainsi la structure propositionnelle de l’image mentale du concepteur est soumise à un processus d’isomorphisme destiné à concrétiser visuellement une image conceptuelle par une représentation réaliste.

Le dispositif de production à mettre en place nécessite l’intégration de règles optiques propre à un modèle perspectif afin de simuler une représentation réaliste des éléments à communiquer. Associé au processus d’isomorphisme, un processus d’abstraction (de réduction) s’avère important pour une meilleure lecture du signifiant autant que du signifié.